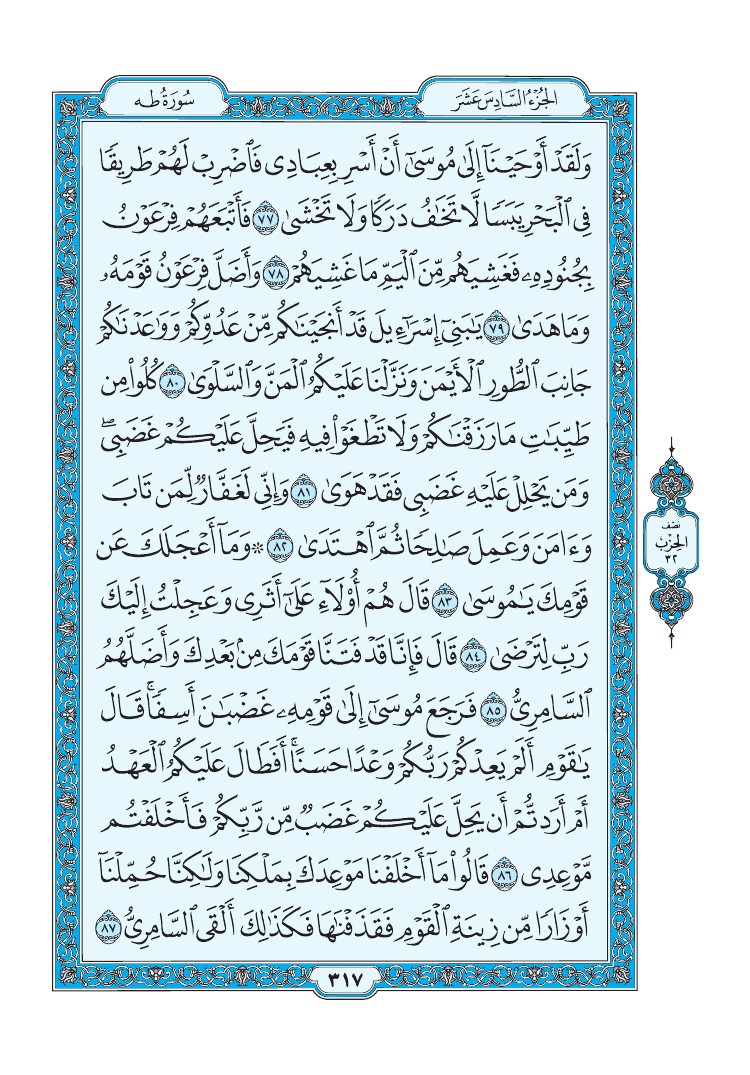

تفسير سورة طه - تفسير القرطبي الصفحة رقم 317 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 317 من المصحف

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِى ٱلْبَحْرِ يَبَسًا لَّا تَخَٰفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ (77)

فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِۦ فَغَشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ (78)

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُۥ وَمَا هَدَىٰ (79)

يَٰبَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ قَدْ أَنجَيْنَٰكُم مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَٰعَدْنَٰكُمْ جَانِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ (80)

كُلُوا۟ مِن طَيِّبَٰتِ مَا رَزَقْنَٰكُمْ وَلَا تَطْغَوْا۟ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِى فَقَدْ هَوَىٰ (81)

وَإِنِّى لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا ثُمَّ ٱهْتَدَىٰ (82)

وَمَآ أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَٰمُوسَىٰ (83)

قَالَ هُمْ أُو۟لَآءِ عَلَىٰٓ أَثَرِى وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ (84)

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنۢ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِىُّ (85)

فَرَجَعَ مُوسَىٰٓ إِلَىٰ قَوْمِهِۦ غَضْبَٰنَ أَسِفًا قَالَ يَٰقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْدًا حَسَنًا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمْ أَرَدتُّمْ أَن يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِى (86)

قَالُوا۟ مَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَٰكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَٰهَا فَكَذَٰلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِىُّ (87)