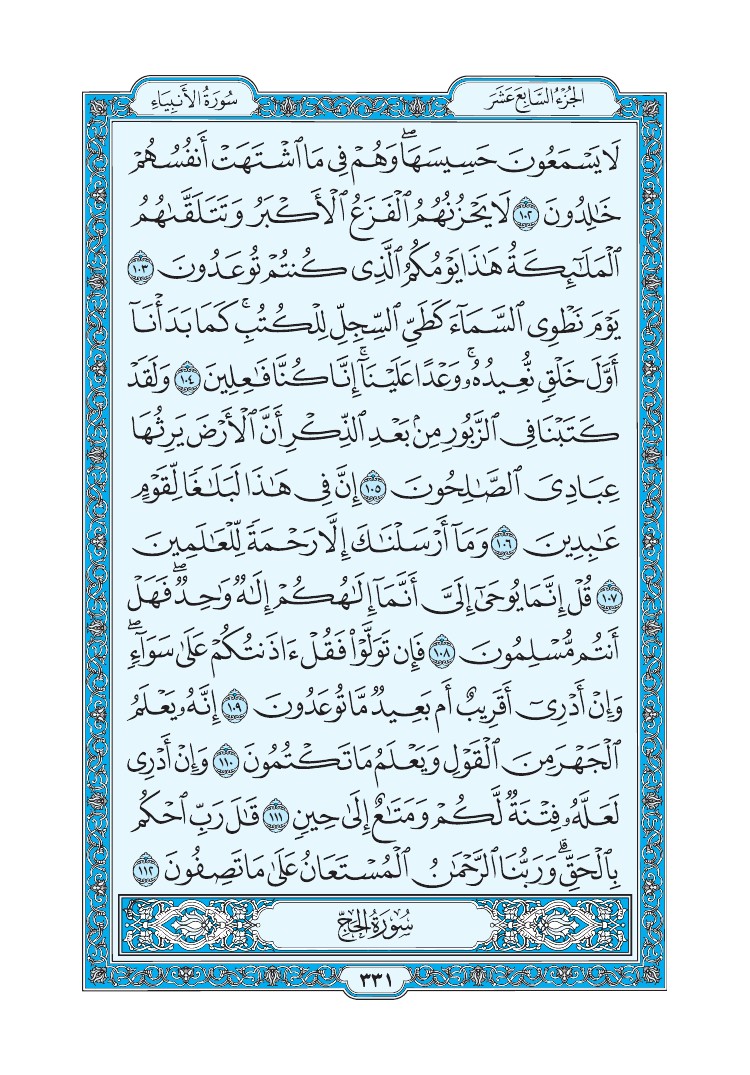

تفسير سورة الأنبياء - تفسير القرطبي الصفحة رقم 331 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 331 من المصحف

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِى مَا ٱشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَٰلِدُونَ (102)

لَا يَحْزُنُهُمُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّىٰهُمُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ هَٰذَا يَوْمُكُمُ ٱلَّذِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ (103)

يَوْمَ نَطْوِى ٱلسَّمَآءَ كَطَىِّ ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَآ أَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِيدُهُۥ وَعْدًا عَلَيْنَآ إِنَّا كُنَّا فَٰعِلِينَ (104)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِى ٱلزَّبُورِ مِنۢ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ أَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِىَ ٱلصَّٰلِحُونَ (105)

إِنَّ فِى هَٰذَا لَبَلَٰغًا لِّقَوْمٍ عَٰبِدِينَ (106)

وَمَآ أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ (107)

قُلْ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (108)

فَإِن تَوَلَّوْا۟ فَقُلْ ءَاذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ وَإِنْ أَدْرِىٓ أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٌ مَّا تُوعَدُونَ (109)

إِنَّهُۥ يَعْلَمُ ٱلْجَهْرَ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (110)

وَإِنْ أَدْرِى لَعَلَّهُۥ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتَٰعٌ إِلَىٰ حِينٍ (111)

قَٰلَ رَبِّ ٱحْكُم بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَٰنُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ (112)