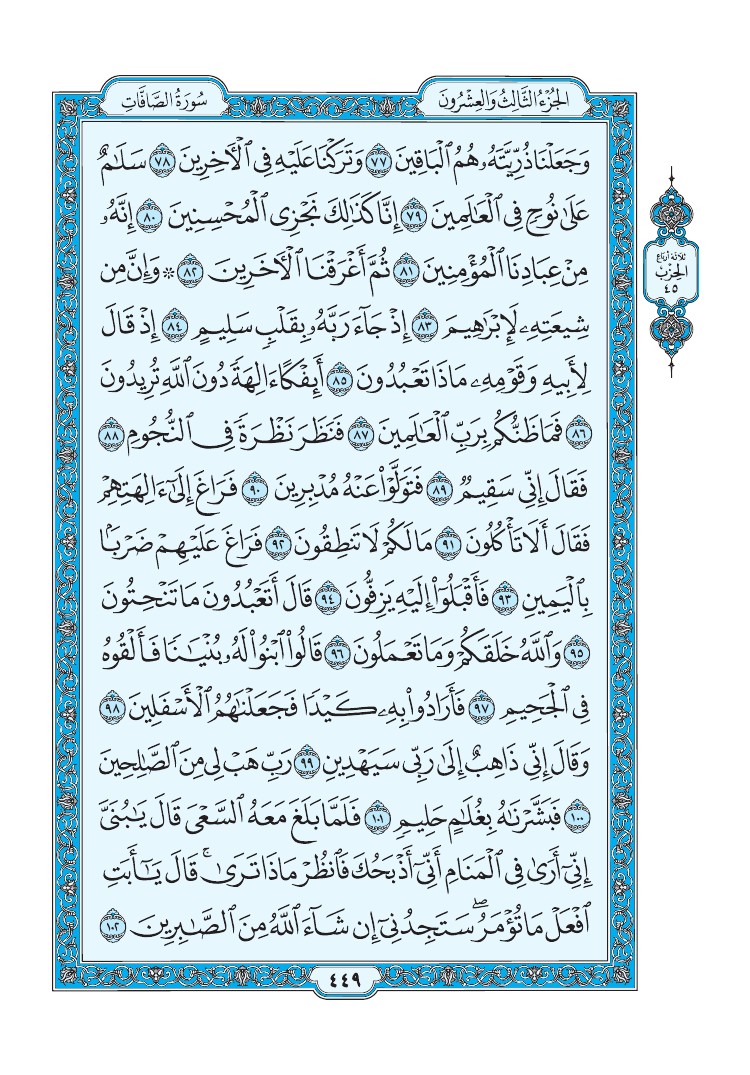

تفسير سورة الصافات - تفسير القرطبي الصفحة رقم 449 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 449 من المصحف

وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُۥ هُمُ ٱلْبَاقِينَ (77)

وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِى ٱلْءَاخِرِينَ (78)

سَلَٰمٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِى ٱلْعَٰلَمِينَ (79)

إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ (80)

إِنَّهُۥ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ (81)

ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْءَاخَرِينَ (82)

وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِۦ لَإِبْرَٰهِيمَ (83)

إِذْ جَآءَ رَبَّهُۥ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (84)

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَاذَا تَعْبُدُونَ (85)

أَئِفْكًا ءَالِهَةً دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ (86)

فَمَا ظَنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ (87)

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِى ٱلنُّجُومِ (88)

فَقَالَ إِنِّى سَقِيمٌ (89)

فَتَوَلَّوْا۟ عَنْهُ مُدْبِرِينَ (90)

فَرَاغَ إِلَىٰٓ ءَالِهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (91)

مَا لَكُمْ لَا تَنطِقُونَ (92)

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًۢا بِٱلْيَمِينِ (93)

فَأَقْبَلُوٓا۟ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ (94)

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَنْحِتُونَ (95)

وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (96)

قَالُوا۟ ٱبْنُوا۟ لَهُۥ بُنْيَٰنًا فَأَلْقُوهُ فِى ٱلْجَحِيمِ (97)

فَأَرَادُوا۟ بِهِۦ كَيْدًا فَجَعَلْنَٰهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ (98)

وَقَالَ إِنِّى ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّى سَيَهْدِينِ (99)

رَبِّ هَبْ لِى مِنَ ٱلصَّٰلِحِينَ (100)

فَبَشَّرْنَٰهُ بِغُلَٰمٍ حَلِيمٍ (101)

فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ قَالَ يَٰبُنَىَّ إِنِّىٓ أَرَىٰ فِى ٱلْمَنَامِ أَنِّىٓ أَذْبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَٰٓأَبَتِ ٱفْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِىٓ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّٰبِرِينَ (102)