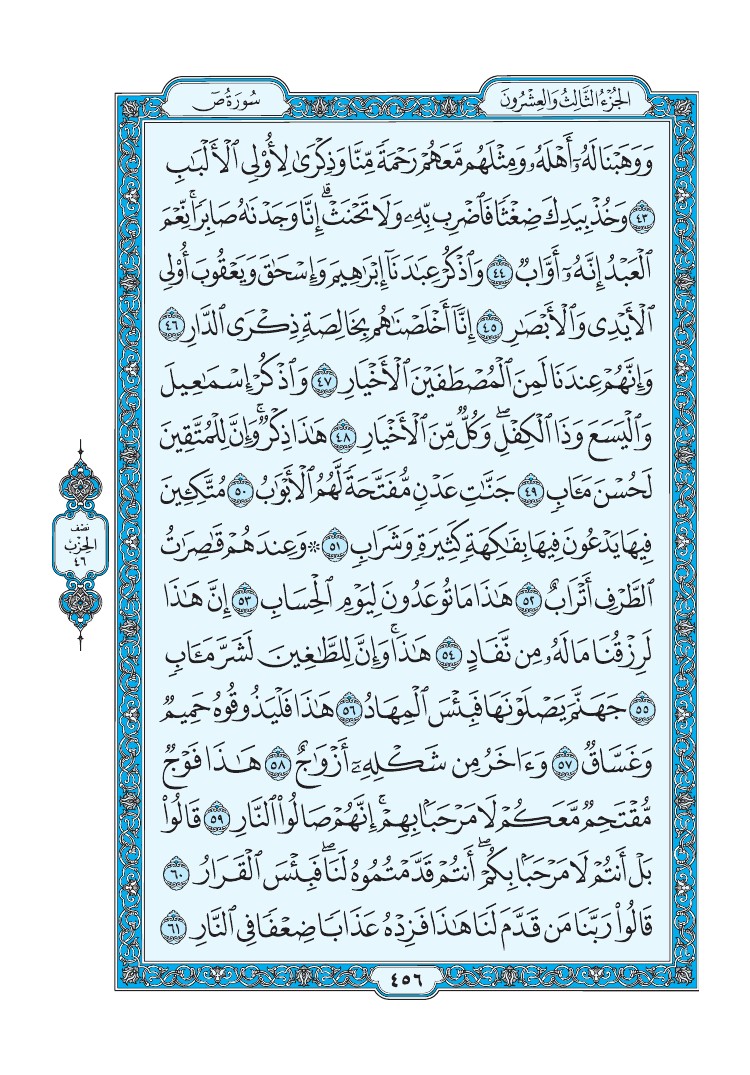

تفسير سورة ص - تفسير القرطبي الصفحة رقم 456 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 456 من المصحف

وَوَهَبْنَا لَهُۥٓ أَهْلَهُۥ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ (43)

وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَٱضْرِب بِّهِۦ وَلَا تَحْنَثْ إِنَّا وَجَدْنَٰهُ صَابِرًا نِّعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُۥٓ أَوَّابٌ (44)

وَٱذْكُرْ عِبَٰدَنَآ إِبْرَٰهِيمَ وَإِسْحَٰقَ وَيَعْقُوبَ أُو۟لِى ٱلْأَيْدِى وَٱلْأَبْصَٰرِ (45)

إِنَّآ أَخْلَصْنَٰهُم بِخَالِصَةٍ ذِكْرَى ٱلدَّارِ (46)

وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ ٱلْمُصْطَفَيْنَ ٱلْأَخْيَارِ (47)

وَٱذْكُرْ إِسْمَٰعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَذَا ٱلْكِفْلِ وَكُلٌّ مِّنَ ٱلْأَخْيَارِ (48)

هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَـَٔابٍ (49)

جَنَّٰتِ عَدْنٍ مُّفَتَّحَةً لَّهُمُ ٱلْأَبْوَٰبُ (50)

مُتَّكِـِٔينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ (51)

وَعِندَهُمْ قَٰصِرَٰتُ ٱلطَّرْفِ أَتْرَابٌ (52)

هَٰذَا مَا تُوعَدُونَ لِيَوْمِ ٱلْحِسَابِ (53)

إِنَّ هَٰذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُۥ مِن نَّفَادٍ (54)

هَٰذَا وَإِنَّ لِلطَّٰغِينَ لَشَرَّ مَـَٔابٍ (55)

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ (56)

هَٰذَا فَلْيَذُوقُوهُ حَمِيمٌ وَغَسَّاقٌ (57)

وَءَاخَرُ مِن شَكْلِهِۦٓ أَزْوَٰجٌ (58)

هَٰذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَّعَكُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِهِمْ إِنَّهُمْ صَالُوا۟ ٱلنَّارِ (59)

قَالُوا۟ بَلْ أَنتُمْ لَا مَرْحَبًۢا بِكُمْ أَنتُمْ قَدَّمْتُمُوهُ لَنَا فَبِئْسَ ٱلْقَرَارُ (60)

قَالُوا۟ رَبَّنَا مَن قَدَّمَ لَنَا هَٰذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِى ٱلنَّارِ (61)