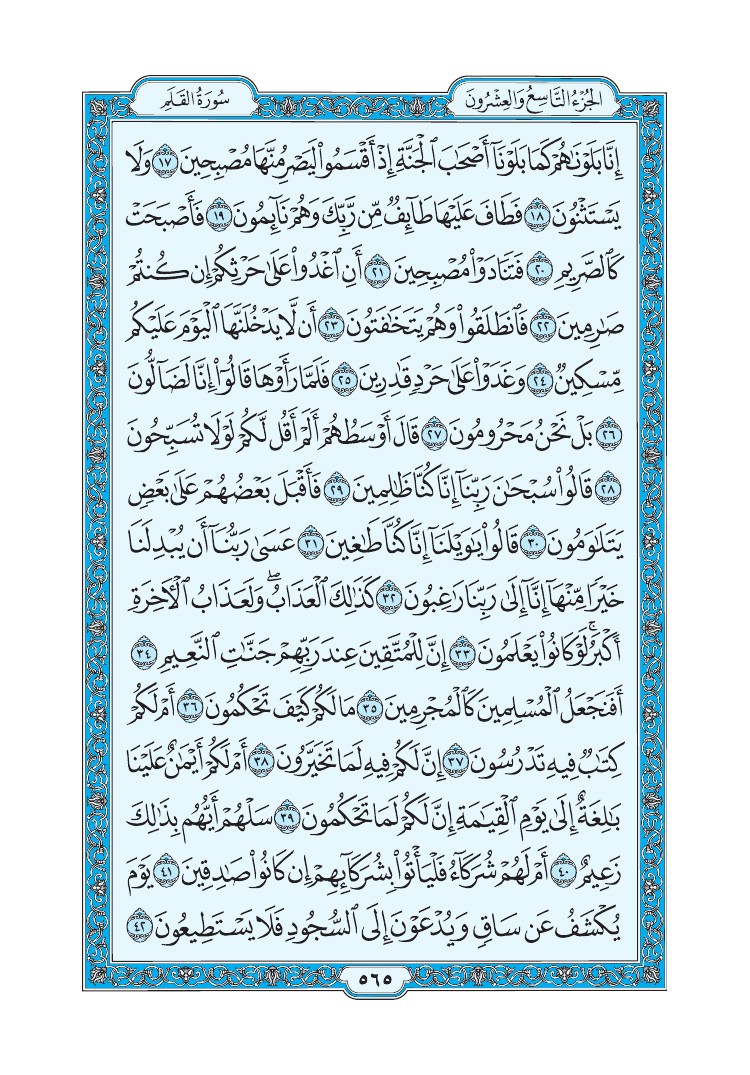

تفسير سورة القلم - تفسير القرطبي الصفحة رقم 565 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 565 من المصحف

سَنَسِمُهُۥ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ (16)

إِنَّا بَلَوْنَٰهُمْ كَمَا بَلَوْنَآ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا۟ لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ (17)

وَلَا يَسْتَثْنُونَ (18)

فَطَافَ عَلَيْهَا طَآئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَآئِمُونَ (19)

فَأَصْبَحَتْ كَٱلصَّرِيمِ (20)

فَتَنَادَوْا۟ مُصْبِحِينَ (21)

أَنِ ٱغْدُوا۟ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰرِمِينَ (22)

فَٱنطَلَقُوا۟ وَهُمْ يَتَخَٰفَتُونَ (23)

أَن لَّا يَدْخُلَنَّهَا ٱلْيَوْمَ عَلَيْكُم مِّسْكِينٌ (24)

وَغَدَوْا۟ عَلَىٰ حَرْدٍ قَٰدِرِينَ (25)

فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوٓا۟ إِنَّا لَضَآلُّونَ (26)

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (27)

قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (28)

قَالُوا۟ سُبْحَٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَٰلِمِينَ (29)

فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَٰوَمُونَ (30)

قَالُوا۟ يَٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَٰغِينَ (31)

عَسَىٰ رَبُّنَآ أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا رَٰغِبُونَ (32)

كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ وَلَعَذَابُ ٱلْءَاخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ (33)

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّٰتِ ٱلنَّعِيمِ (34)

أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ (35)

مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ (36)

أَمْ لَكُمْ كِتَٰبٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ (37)

إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ (38)

أَمْ لَكُمْ أَيْمَٰنٌ عَلَيْنَا بَٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ (39)

سَلْهُمْ أَيُّهُم بِذَٰلِكَ زَعِيمٌ (40)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَٰدِقِينَ (41)

يَوْمَ يُكْشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ (42)