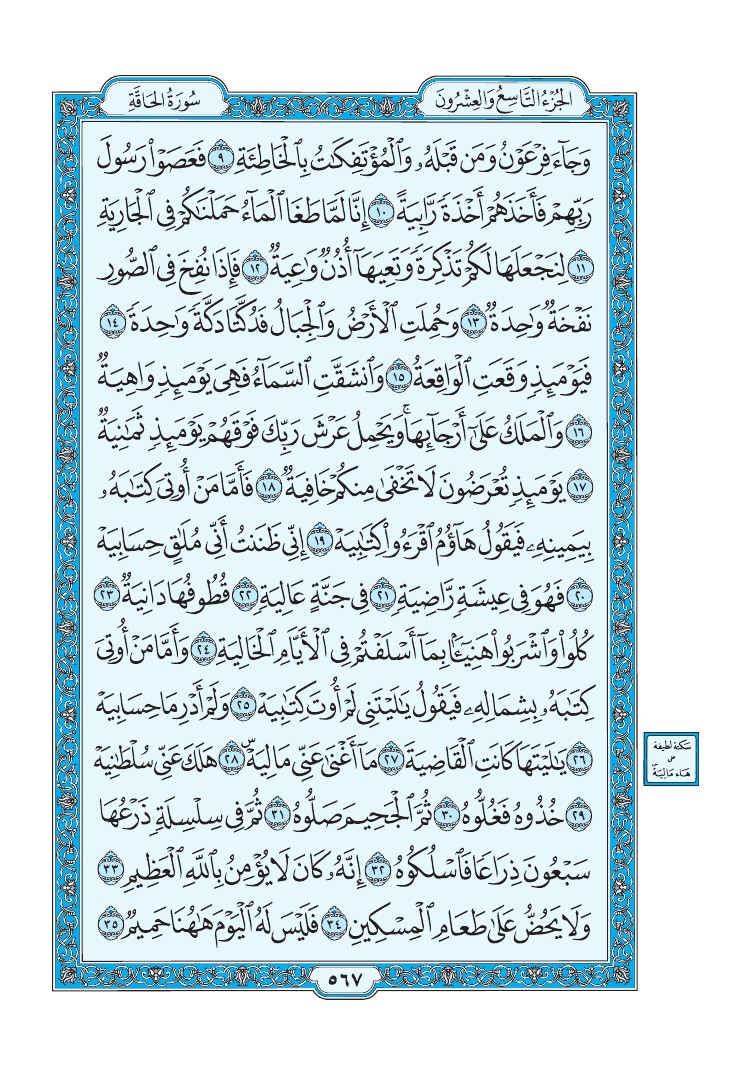

تفسير سورة الحاقة - تفسير القرطبي الصفحة رقم 567 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 567 من المصحف

وَجَآءَ فِرْعَوْنُ وَمَن قَبْلَهُۥ وَٱلْمُؤْتَفِكَٰتُ بِٱلْخَاطِئَةِ (9)

فَعَصَوْا۟ رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمْ أَخْذَةً رَّابِيَةً (10)

إِنَّا لَمَّا طَغَا ٱلْمَآءُ حَمَلْنَٰكُمْ فِى ٱلْجَارِيَةِ (11)

لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَآ أُذُنٌ وَٰعِيَةٌ (12)

فَإِذَا نُفِخَ فِى ٱلصُّورِ نَفْخَةٌ وَٰحِدَةٌ (13)

وَحُمِلَتِ ٱلْأَرْضُ وَٱلْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَٰحِدَةً (14)

فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ (15)

وَٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَهِىَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ (16)

وَٱلْمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرْجَآئِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَٰنِيَةٌ (17)

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنكُمْ خَافِيَةٌ (18)

فَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِيَمِينِهِۦ فَيَقُولُ هَآؤُمُ ٱقْرَءُوا۟ كِتَٰبِيَهْ (19)

إِنِّى ظَنَنتُ أَنِّى مُلَٰقٍ حِسَابِيَهْ (20)

فَهُوَ فِى عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ (21)

فِى جَنَّةٍ عَالِيَةٍ (22)

قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ (23)

كُلُوا۟ وَٱشْرَبُوا۟ هَنِيٓـًٔۢا بِمَآ أَسْلَفْتُمْ فِى ٱلْأَيَّامِ ٱلْخَالِيَةِ (24)

وَأَمَّا مَنْ أُوتِىَ كِتَٰبَهُۥ بِشِمَالِهِۦ فَيَقُولُ يَٰلَيْتَنِى لَمْ أُوتَ كِتَٰبِيَهْ (25)

وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ (26)

يَٰلَيْتَهَا كَانَتِ ٱلْقَاضِيَةَ (27)

مَآ أَغْنَىٰ عَنِّى مَالِيَهْ (28)

هَلَكَ عَنِّى سُلْطَٰنِيَهْ (29)

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ (30)

ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ (31)

ثُمَّ فِى سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ (32)

إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ (33)

وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ (34)