تفسير سورة الأنعام - تفسير القرطبي الصفحة رقم 143 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 143 من المصحف

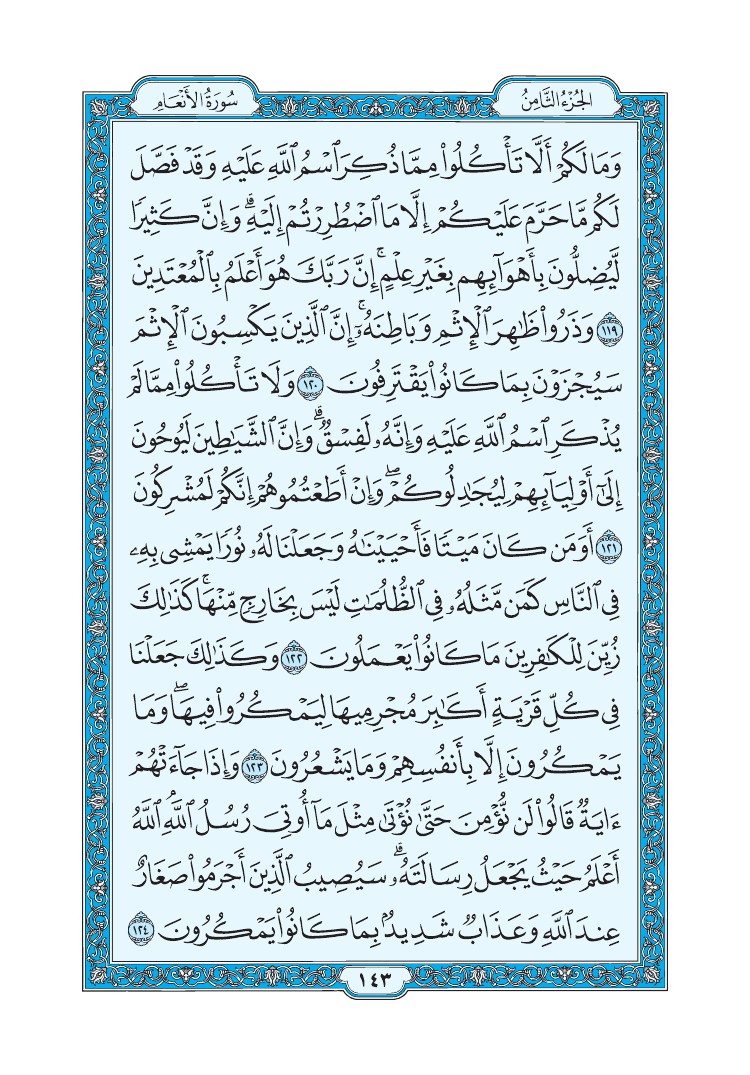

وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا ذُكِرَ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَآئِهِم بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ (119)

وَذَرُوا۟ ظَٰهِرَ ٱلْإِثْمِ وَبَاطِنَهُۥٓ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا۟ يَقْتَرِفُونَ (120)

وَلَا تَأْكُلُوا۟ مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُۥ لَفِسْقٌ وَإِنَّ ٱلشَّيَٰطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوْلِيَآئِهِمْ لِيُجَٰدِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ (121)

أَوَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَٰهُ وَجَعَلْنَا لَهُۥ نُورًا يَمْشِى بِهِۦ فِى ٱلنَّاسِ كَمَن مَّثَلُهُۥ فِى ٱلظُّلُمَٰتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَٰفِرِينَ مَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ (122)

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِى كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَٰبِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا۟ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (123)

وَإِذَا جَآءَتْهُمْ ءَايَةٌ قَالُوا۟ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَآ أُوتِىَ رُسُلُ ٱللَّهِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُۥ سَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا۟ صَغَارٌ عِندَ ٱللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌۢ بِمَا كَانُوا۟ يَمْكُرُونَ (124)