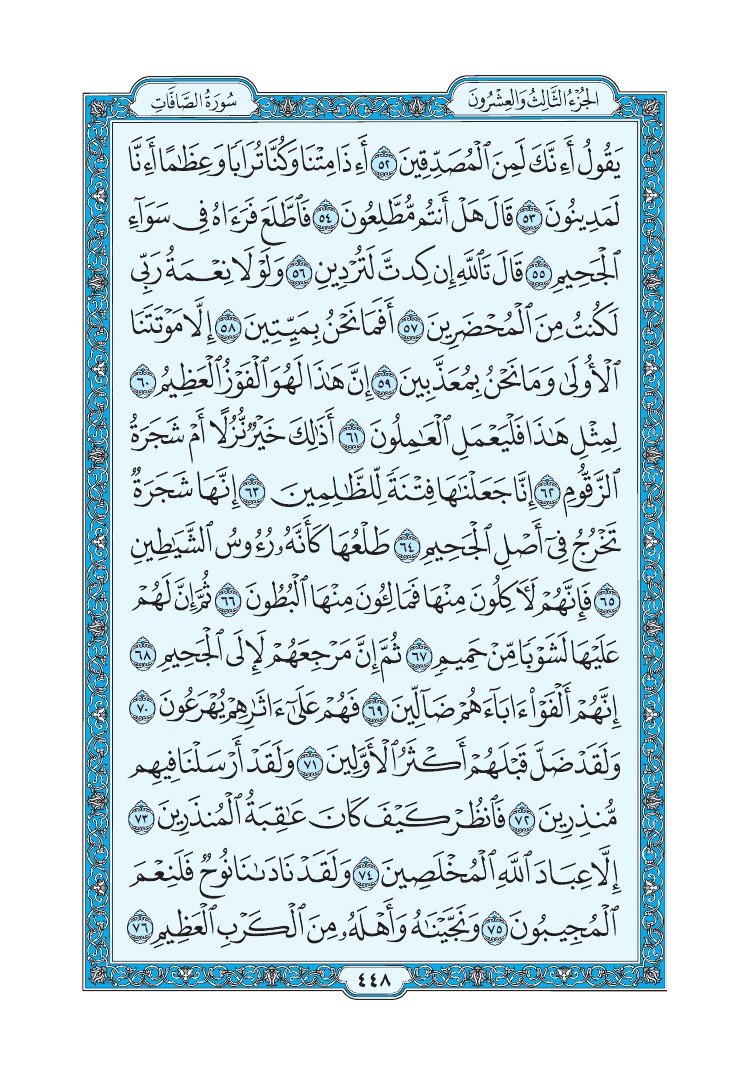

تفسير سورة الصافات - تفسير الطبري الصفحة رقم 448 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 448 من المصحف

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ (52)

أَءِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ (53)

قَالَ هَلْ أَنتُم مُّطَّلِعُونَ (54)

فَٱطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِى سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ (55)

قَالَ تَٱللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ (56)

وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّى لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ (57)

أَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ (58)

إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ (59)

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ (60)

لِمِثْلِ هَٰذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَٰمِلُونَ (61)

أَذَٰلِكَ خَيْرٌ نُّزُلًا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ (62)

إِنَّا جَعَلْنَٰهَا فِتْنَةً لِّلظَّٰلِمِينَ (63)

إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِىٓ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ (64)

طَلْعُهَا كَأَنَّهُۥ رُءُوسُ ٱلشَّيَٰطِينِ (65)

فَإِنَّهُمْ لَءَاكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (66)

ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ (67)

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ (68)

إِنَّهُمْ أَلْفَوْا۟ ءَابَآءَهُمْ ضَآلِّينَ (69)

فَهُمْ عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِمْ يُهْرَعُونَ (70)

وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ ٱلْأَوَّلِينَ (71)

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ (72)

فَٱنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ (73)

إِلَّا عِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ (74)

وَلَقَدْ نَادَىٰنَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ (75)

وَنَجَّيْنَٰهُ وَأَهْلَهُۥ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ (76)