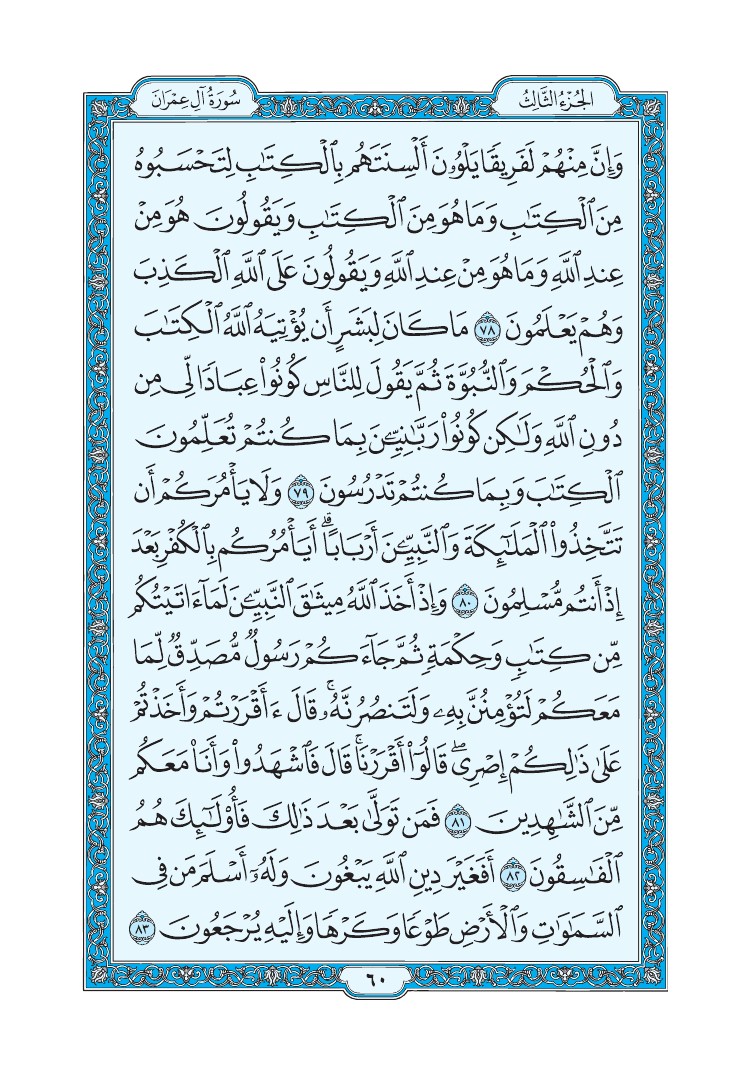

تفسير سورة آل عمران - تفسير الطبري الصفحة رقم 60 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 60 من المصحف

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُۥنَ أَلْسِنَتَهُم بِٱلْكِتَٰبِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمَا هُوَ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (78)

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا۟ عِبَادًا لِّى مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِن كُونُوا۟ رَبَّٰنِيِّۦنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَٰبَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ (79)

وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ وَٱلنَّبِيِّۦنَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُم بِٱلْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ (80)

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلنَّبِيِّۦنَ لَمَآ ءَاتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِۦ وَلَتَنصُرُنَّهُۥ قَالَ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِى قَالُوٓا۟ أَقْرَرْنَا قَالَ فَٱشْهَدُوا۟ وَأَنَا۠ مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّٰهِدِينَ (81)

فَمَن تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ (82)

أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُۥٓ أَسْلَمَ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ (83)