تفسير سورة آل عمران - تفسير الطبري الصفحة رقم 53 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 53 من المصحف

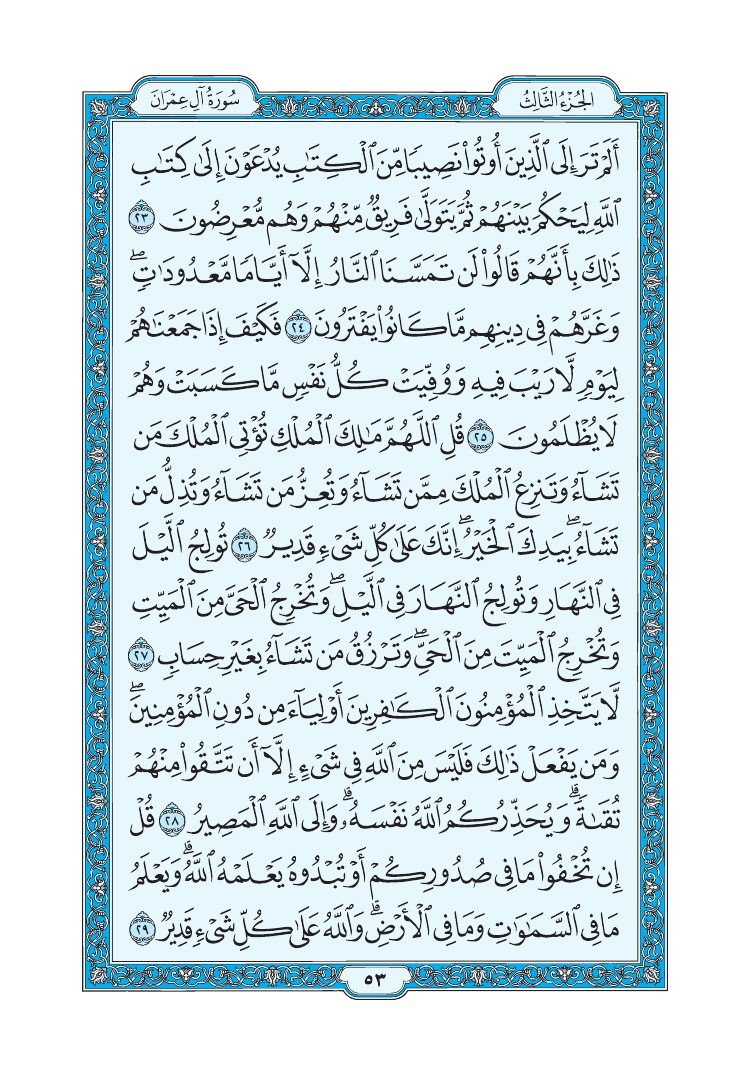

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَٰبِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَٰبِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُم مُّعْرِضُونَ (23)

ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا۟ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّآ أَيَّامًا مَّعْدُودَٰتٍ وَغَرَّهُمْ فِى دِينِهِم مَّا كَانُوا۟ يَفْتَرُونَ (24)

فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَٰهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (25)

قُلِ ٱللَّهُمَّ مَٰلِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِى ٱلْمُلْكَ مَن تَشَآءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَآءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَآءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَآءُ بِيَدِكَ ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (26)

تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَتُخْرِجُ ٱلْحَىَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَىِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (27)

لَّا يَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْكَٰفِرِينَ أَوْلِيَآءَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ ٱللَّهِ فِى شَىْءٍ إِلَّآ أَن تَتَّقُوا۟ مِنْهُمْ تُقَىٰةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُۥ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ (28)

قُلْ إِن تُخْفُوا۟ مَا فِى صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ ٱللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ (29)