تفسير سورة الزخرف - تفسير الطبري الصفحة رقم 490 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 490 من المصحف

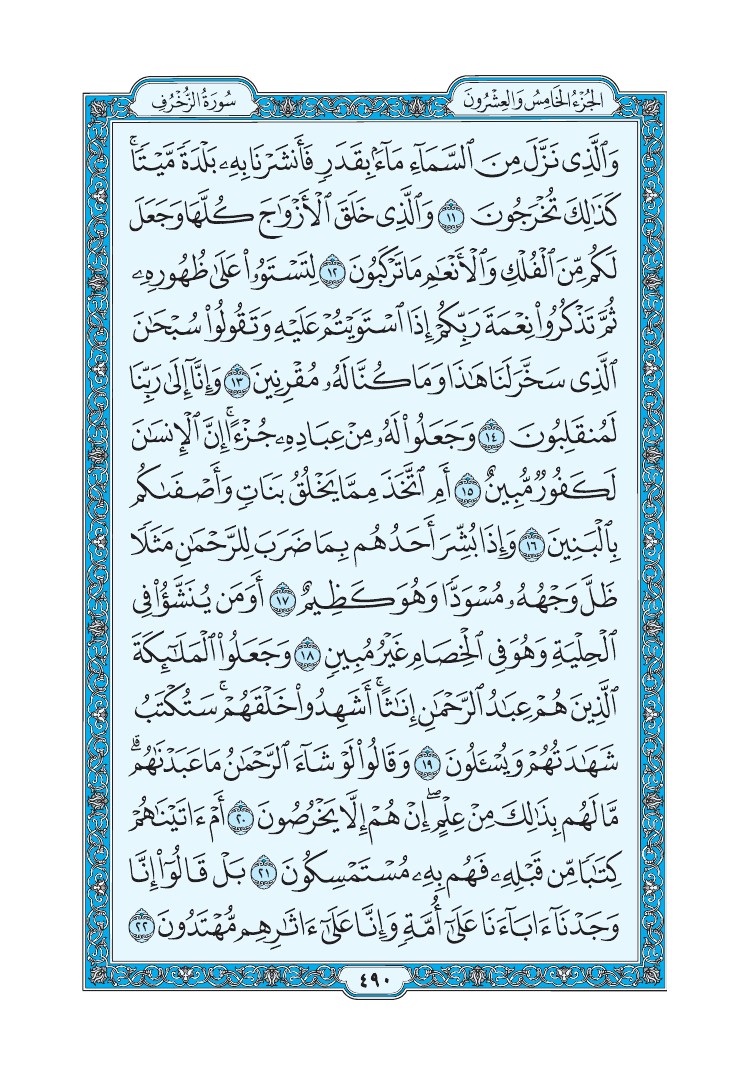

وَٱلَّذِى نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءًۢ بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِۦ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَٰلِكَ تُخْرَجُونَ (11)

وَٱلَّذِى خَلَقَ ٱلْأَزْوَٰجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَٰمِ مَا تَرْكَبُونَ (12)

لِتَسْتَوُۥا۟ عَلَىٰ ظُهُورِهِۦ ثُمَّ تَذْكُرُوا۟ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا۟ سُبْحَٰنَ ٱلَّذِى سَخَّرَ لَنَا هَٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُۥ مُقْرِنِينَ (13)

وَإِنَّآ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ (14)

وَجَعَلُوا۟ لَهُۥ مِنْ عِبَادِهِۦ جُزْءًا إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ (15)

أَمِ ٱتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَىٰكُم بِٱلْبَنِينَ (16)

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَٰنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُۥ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (17)

أَوَمَن يُنَشَّؤُا۟ فِى ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَ فِى ٱلْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ (18)

وَجَعَلُوا۟ ٱلْمَلَٰٓئِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَٰدُ ٱلرَّحْمَٰنِ إِنَٰثًا أَشَهِدُوا۟ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَٰدَتُهُمْ وَيُسْـَٔلُونَ (19)

وَقَالُوا۟ لَوْ شَآءَ ٱلرَّحْمَٰنُ مَا عَبَدْنَٰهُم مَّا لَهُم بِذَٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ (20)

أَمْ ءَاتَيْنَٰهُمْ كِتَٰبًا مِّن قَبْلِهِۦ فَهُم بِهِۦ مُسْتَمْسِكُونَ (21)

بَلْ قَالُوٓا۟ إِنَّا وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا عَلَىٰٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم مُّهْتَدُونَ (22)