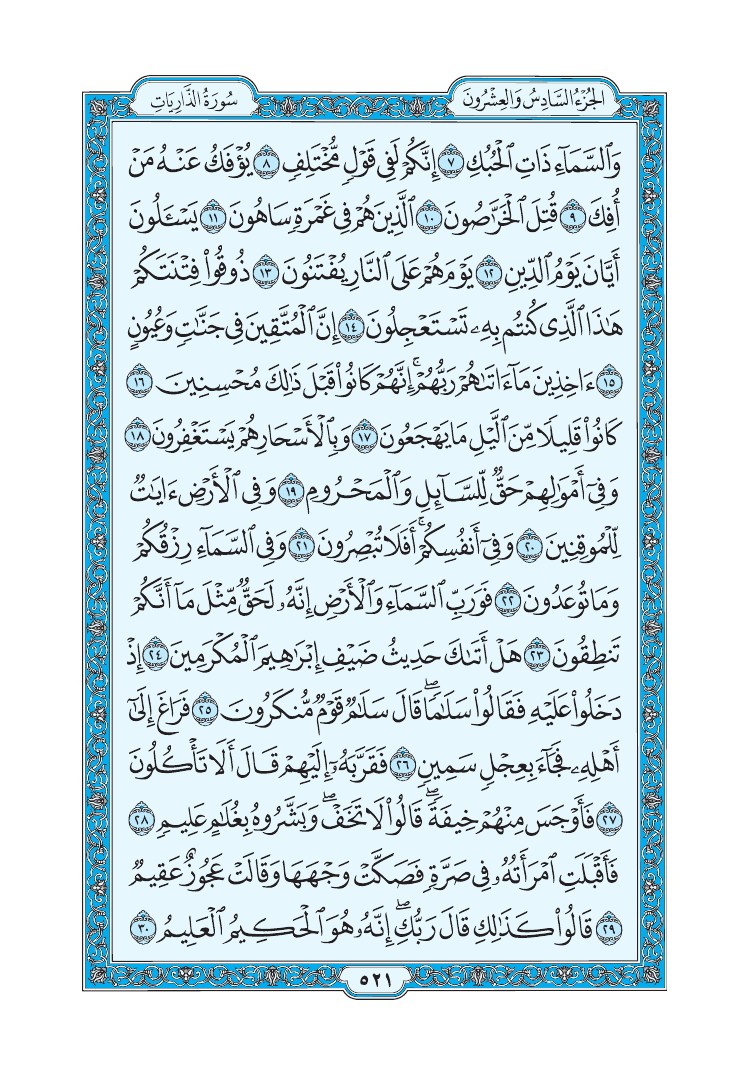

تفسير سورة الذاريات - تفسير الطبري الصفحة رقم 521 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 521 من المصحف

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ (7)

إِنَّكُمْ لَفِى قَوْلٍ مُّخْتَلِفٍ (8)

يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ (9)

قُتِلَ ٱلْخَرَّٰصُونَ (10)

ٱلَّذِينَ هُمْ فِى غَمْرَةٍ سَاهُونَ (11)

يَسْـَٔلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ (12)

يَوْمَ هُمْ عَلَى ٱلنَّارِ يُفْتَنُونَ (13)

ذُوقُوا۟ فِتْنَتَكُمْ هَٰذَا ٱلَّذِى كُنتُم بِهِۦ تَسْتَعْجِلُونَ (14)

إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِى جَنَّٰتٍ وَعُيُونٍ (15)

ءَاخِذِينَ مَآ ءَاتَىٰهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ (16)

كَانُوا۟ قَلِيلًا مِّنَ ٱلَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ (17)

وَبِٱلْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (18)

وَفِىٓ أَمْوَٰلِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّآئِلِ وَٱلْمَحْرُومِ (19)

وَفِى ٱلْأَرْضِ ءَايَٰتٌ لِّلْمُوقِنِينَ (20)

وَفِىٓ أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (21)

وَفِى ٱلسَّمَآءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ (22)

فَوَرَبِّ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُۥ لَحَقٌّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ (23)

هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَٰهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ (24)

إِذْ دَخَلُوا۟ عَلَيْهِ فَقَالُوا۟ سَلَٰمًا قَالَ سَلَٰمٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ (25)

فَرَاغَ إِلَىٰٓ أَهْلِهِۦ فَجَآءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ (26)

فَقَرَّبَهُۥٓ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ (27)

فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا۟ لَا تَخَفْ وَبَشَّرُوهُ بِغُلَٰمٍ عَلِيمٍ (28)

فَأَقْبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُۥ فِى صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيمٌ (29)

قَالُوا۟ كَذَٰلِكِ قَالَ رَبُّكِ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ (30)