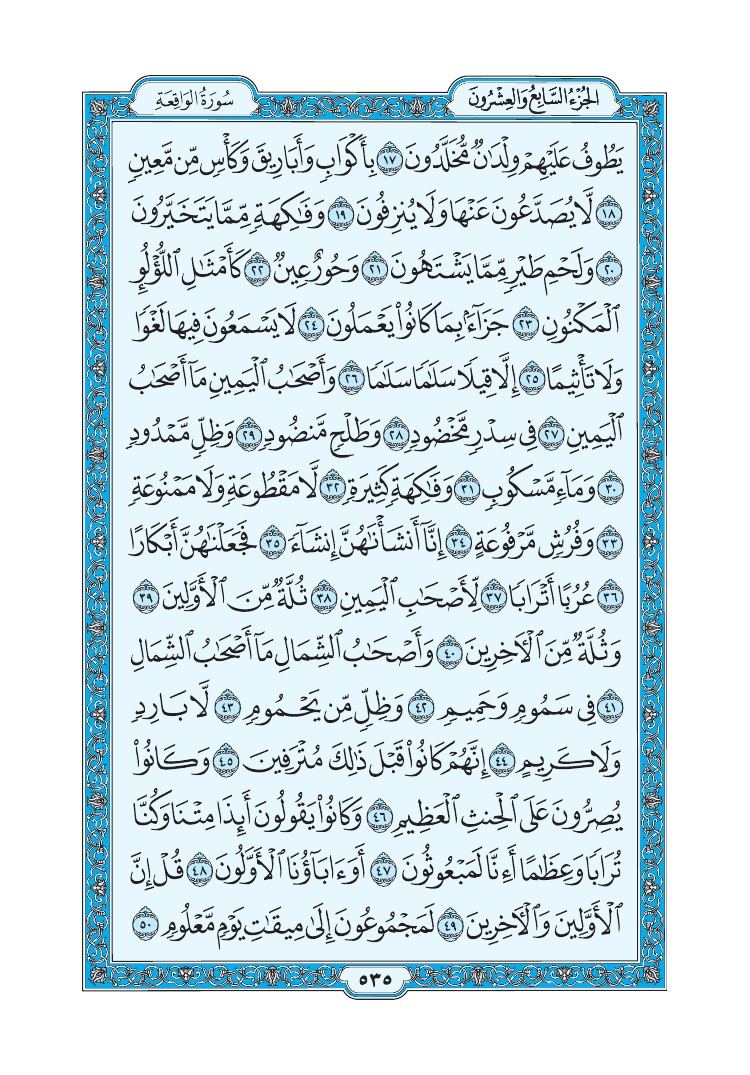

تفسير سورة الواقعة - تفسير الطبري الصفحة رقم 535 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 535 من المصحف

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَٰنٌ مُّخَلَّدُونَ (17)

بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ (18)

لَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ (19)

وَفَٰكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ (20)

وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ (21)

وَحُورٌ عِينٌ (22)

كَأَمْثَٰلِ ٱللُّؤْلُؤِ ٱلْمَكْنُونِ (23)

جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ (24)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25)

إِلَّا قِيلًا سَلَٰمًا سَلَٰمًا (26)

وَأَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلْيَمِينِ (27)

فِى سِدْرٍ مَّخْضُودٍ (28)

وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ (29)

وَظِلٍّ مَّمْدُودٍ (30)

وَمَآءٍ مَّسْكُوبٍ (31)

وَفَٰكِهَةٍ كَثِيرَةٍ (32)

لَّا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ (33)

وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ (34)

إِنَّآ أَنشَأْنَٰهُنَّ إِنشَآءً (35)

فَجَعَلْنَٰهُنَّ أَبْكَارًا (36)

عُرُبًا أَتْرَابًا (37)

لِّأَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ (38)

ثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْأَوَّلِينَ (39)

وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْءَاخِرِينَ (40)

وَأَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ مَآ أَصْحَٰبُ ٱلشِّمَالِ (41)

فِى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ (42)

وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ (43)

لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ (44)

إِنَّهُمْ كَانُوا۟ قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ (45)

وَكَانُوا۟ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ (46)

وَكَانُوا۟ يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَٰمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ (47)

أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ (48)

قُلْ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْءَاخِرِينَ (49)

لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ (50)