تفسير سورة الأنعام - تفسير الطبري الصفحة رقم 144 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 144 من المصحف

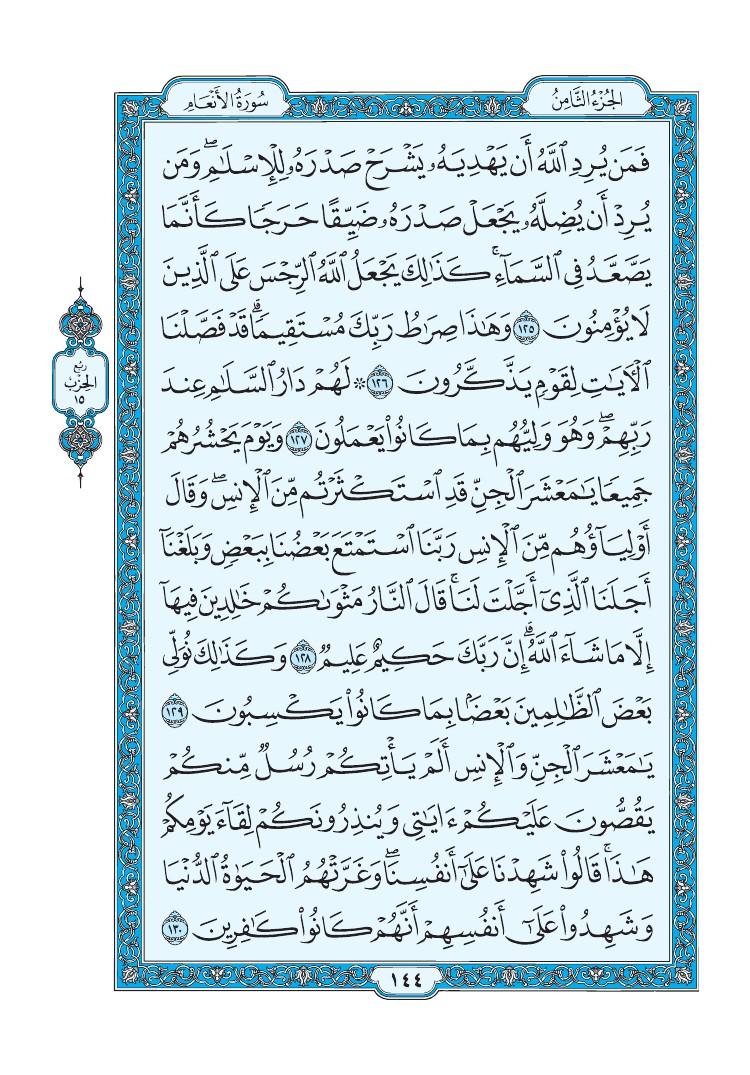

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهْدِيَهُۥ يَشْرَحْ صَدْرَهُۥ لِلْإِسْلَٰمِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُۥ يَجْعَلْ صَدْرَهُۥ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِى ٱلسَّمَآءِ كَذَٰلِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ (125)

وَهَٰذَا صِرَٰطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ (126)

لَهُمْ دَارُ ٱلسَّلَٰمِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ (127)

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكْثَرْتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَآؤُهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَآ أَجَلَنَا ٱلَّذِىٓ أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ ٱلنَّارُ مَثْوَىٰكُمْ خَٰلِدِينَ فِيهَآ إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (128)

وَكَذَٰلِكَ نُوَلِّى بَعْضَ ٱلظَّٰلِمِينَ بَعْضًۢا بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ (129)

يَٰمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَٰتِى وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَٰذَا قَالُوا۟ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا۟ كَٰفِرِينَ (130)

ذَٰلِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَٰفِلُونَ (131)