تفسير سورة التوبة - تفسير ابن كثير الصفحة رقم 194 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 194 من المصحف

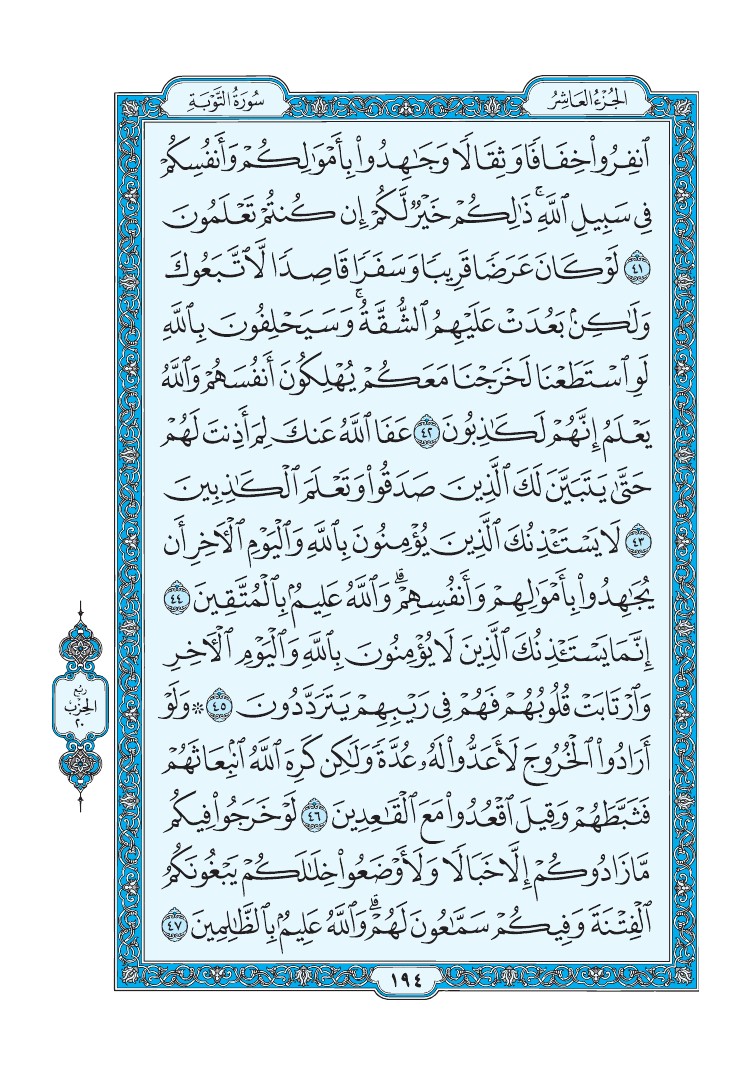

ٱنفِرُوا۟ خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ (41)

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَّٱتَّبَعُوكَ وَلَٰكِنۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَوِ ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَٰذِبُونَ (42)

عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ وَتَعْلَمَ ٱلْكَٰذِبِينَ (43)

لَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ أَن يُجَٰهِدُوا۟ بِأَمْوَٰلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلْمُتَّقِينَ (44)

إِنَّمَا يَسْتَـْٔذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِى رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (45)

وَلَوْ أَرَادُوا۟ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا۟ لَهُۥ عُدَّةً وَلَٰكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُوا۟ مَعَ ٱلْقَٰعِدِينَ (46)

لَوْ خَرَجُوا۟ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَأَوْضَعُوا۟ خِلَٰلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّٰعُونَ لَهُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِٱلظَّٰلِمِينَ (47)