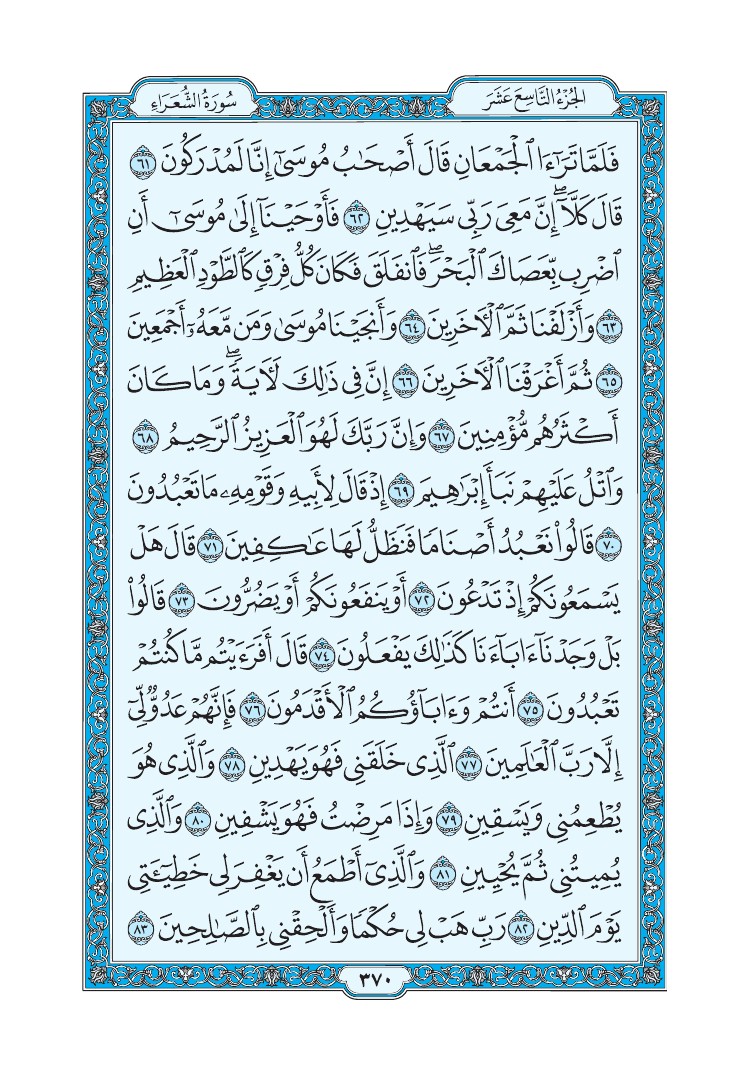

تفسير سورة الشعراء - تفسير القرطبي الصفحة رقم 370 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 370 من المصحف

فَلَمَّا تَرَٰٓءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَٰبُ مُوسَىٰٓ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ (61)

قَالَ كَلَّآ إِنَّ مَعِىَ رَبِّى سَيَهْدِينِ (62)

فَأَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٰٓ أَنِ ٱضْرِب بِّعَصَاكَ ٱلْبَحْرَ فَٱنفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَٱلطَّوْدِ ٱلْعَظِيمِ (63)

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ ٱلْءَاخَرِينَ (64)

وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُۥٓ أَجْمَعِينَ (65)

ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْءَاخَرِينَ (66)

إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ (67)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ (68)

وَٱتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَٰهِيمَ (69)

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِۦ مَا تَعْبُدُونَ (70)

قَالُوا۟ نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَٰكِفِينَ (71)

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (72)

أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (73)

قَالُوا۟ بَلْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ (74)

قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ (75)

أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقْدَمُونَ (76)

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّىٓ إِلَّا رَبَّ ٱلْعَٰلَمِينَ (77)

ٱلَّذِى خَلَقَنِى فَهُوَ يَهْدِينِ (78)

وَٱلَّذِى هُوَ يُطْعِمُنِى وَيَسْقِينِ (79)

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ (80)

وَٱلَّذِى يُمِيتُنِى ثُمَّ يُحْيِينِ (81)

وَٱلَّذِىٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِى خَطِيٓـَٔتِى يَوْمَ ٱلدِّينِ (82)

رَبِّ هَبْ لِى حُكْمًا وَأَلْحِقْنِى بِٱلصَّٰلِحِينَ (83)