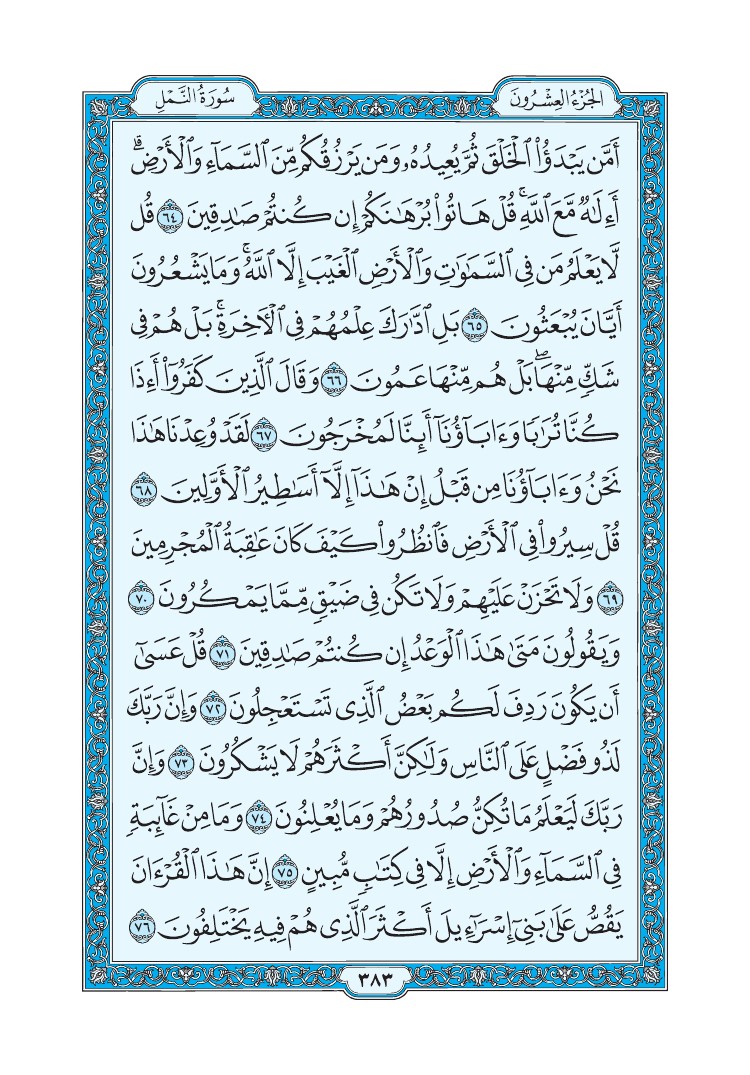

تفسير سورة النمل - تفسير القرطبي الصفحة رقم 383 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 383 من المصحف

أَمَّن يَبْدَؤُا۟ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أَءِلَٰهٌ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُوا۟ بُرْهَٰنَكُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ (64)

قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (65)

بَلِ ٱدَّٰرَكَ عِلْمُهُمْ فِى ٱلْءَاخِرَةِ بَلْ هُمْ فِى شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُم مِّنْهَا عَمُونَ (66)

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَءِذَا كُنَّا تُرَٰبًا وَءَابَآؤُنَآ أَئِنَّا لَمُخْرَجُونَ (67)

لَقَدْ وُعِدْنَا هَٰذَا نَحْنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَٰذَآ إِلَّآ أَسَٰطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ (68)

قُلْ سِيرُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُوا۟ كَيْفَ كَانَ عَٰقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ (69)

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُن فِى ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ (70)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ (71)

قُلْ عَسَىٰٓ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِى تَسْتَعْجِلُونَ (72)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ (73)

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (74)

وَمَا مِنْ غَآئِبَةٍ فِى ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِى كِتَٰبٍ مُّبِينٍ (75)

إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِىٓ إِسْرَٰٓءِيلَ أَكْثَرَ ٱلَّذِى هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ (76)