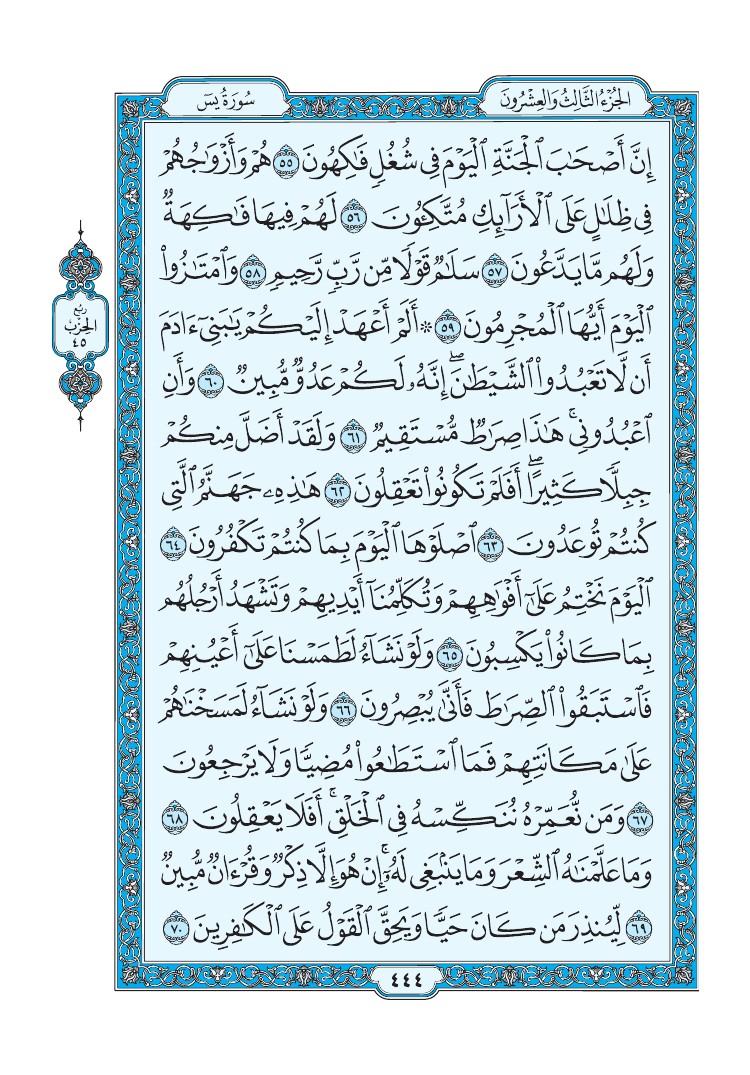

تفسير سورة يس - تفسير القرطبي الصفحة رقم 444 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 444 من المصحف

إِنَّ أَصْحَٰبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِى شُغُلٍ فَٰكِهُونَ (55)

هُمْ وَأَزْوَٰجُهُمْ فِى ظِلَٰلٍ عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ مُتَّكِـُٔونَ (56)

لَهُمْ فِيهَا فَٰكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ (57)

سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ (58)

وَٱمْتَٰزُوا۟ ٱلْيَوْمَ أَيُّهَا ٱلْمُجْرِمُونَ (59)

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَٰبَنِىٓ ءَادَمَ أَن لَّا تَعْبُدُوا۟ ٱلشَّيْطَٰنَ إِنَّهُۥ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ (60)

وَأَنِ ٱعْبُدُونِى هَٰذَا صِرَٰطٌ مُّسْتَقِيمٌ (61)

وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا۟ تَعْقِلُونَ (62)

هَٰذِهِۦ جَهَنَّمُ ٱلَّتِى كُنتُمْ تُوعَدُونَ (63)

ٱصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ (64)

ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَٰهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا۟ يَكْسِبُونَ (65)

وَلَوْ نَشَآءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسْتَبَقُوا۟ ٱلصِّرَٰطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ (66)

وَلَوْ نَشَآءُ لَمَسَخْنَٰهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا ٱسْتَطَٰعُوا۟ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ (67)

وَمَن نُّعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى ٱلْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ (68)

وَمَا عَلَّمْنَٰهُ ٱلشِّعْرَ وَمَا يَنۢبَغِى لَهُۥٓ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْءَانٌ مُّبِينٌ (69)

لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَٰفِرِينَ (70)