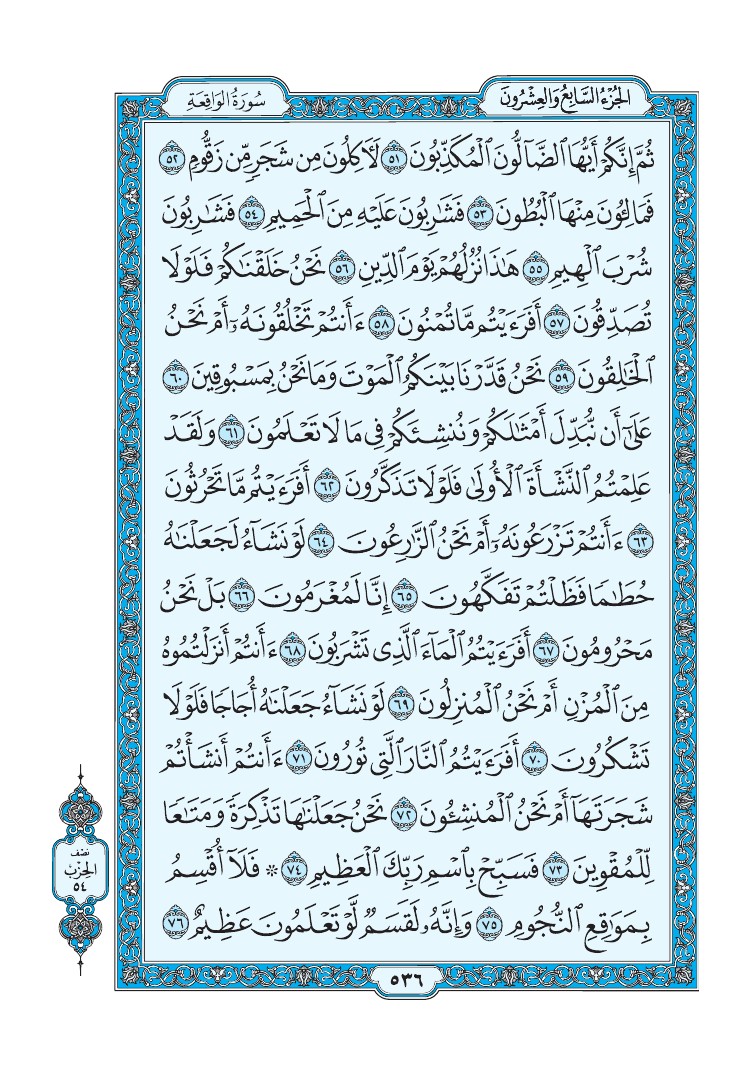

تفسير سورة الواقعة - تفسير القرطبي الصفحة رقم 536 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 536 من المصحف

ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا ٱلضَّآلُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ (51)

لَءَاكِلُونَ مِن شَجَرٍ مِّن زَقُّومٍ (52)

فَمَالِـُٔونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ (53)

فَشَٰرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ (54)

فَشَٰرِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ (55)

هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ (56)

نَحْنُ خَلَقْنَٰكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ (57)

أَفَرَءَيْتُم مَّا تُمْنُونَ (58)

ءَأَنتُمْ تَخْلُقُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلْخَٰلِقُونَ (59)

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ (60)

عَلَىٰٓ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَٰلَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِى مَا لَا تَعْلَمُونَ (61)

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ ٱلنَّشْأَةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ (62)

أَفَرَءَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ (63)

ءَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُۥٓ أَمْ نَحْنُ ٱلزَّٰرِعُونَ (64)

لَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَٰهُ حُطَٰمًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ (65)

إِنَّا لَمُغْرَمُونَ (66)

بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ (67)

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِى تَشْرَبُونَ (68)

ءَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ (69)

لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنَٰهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ (70)

أَفَرَءَيْتُمُ ٱلنَّارَ ٱلَّتِى تُورُونَ (71)

ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَآ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنشِـُٔونَ (72)

نَحْنُ جَعَلْنَٰهَا تَذْكِرَةً وَمَتَٰعًا لِّلْمُقْوِينَ (73)

فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (74)

فَلَآ أُقْسِمُ بِمَوَٰقِعِ ٱلنُّجُومِ (75)

وَإِنَّهُۥ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ (76)