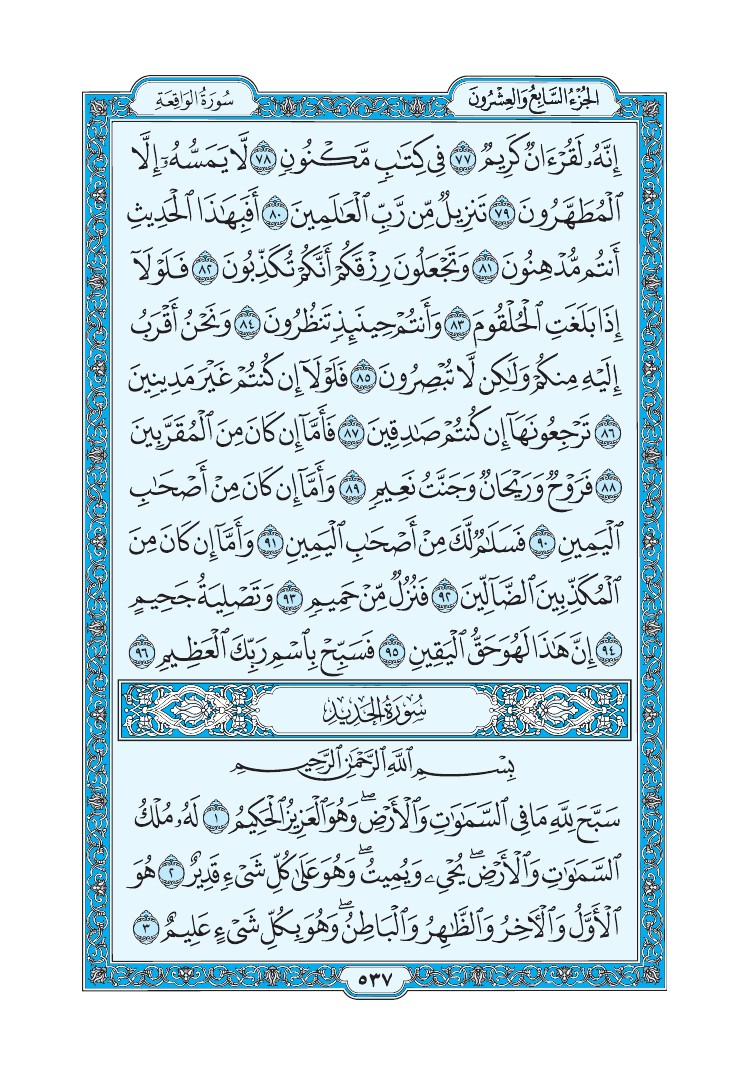

تفسير سورة الواقعة - تفسير القرطبي الصفحة رقم 537 من القرآن الكريم

تفسير الصفحة رقم 537 من المصحف

إِنَّهُۥ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ (77)

فِى كِتَٰبٍ مَّكْنُونٍ (78)

لَّا يَمَسُّهُۥٓ إِلَّا ٱلْمُطَهَّرُونَ (79)

تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ (80)

أَفَبِهَٰذَا ٱلْحَدِيثِ أَنتُم مُّدْهِنُونَ (81)

وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ (82)

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ (83)

وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ (84)

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ (85)

فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ (86)

تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ (87)

فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ (88)

فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ (89)

وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ (90)

فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ ٱلْيَمِينِ (91)

وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٱلضَّآلِّينَ (92)

فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ (93)

وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ (94)

إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ ٱلْيَقِينِ (95)

فَسَبِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ (96)